记者 姜孝德/文

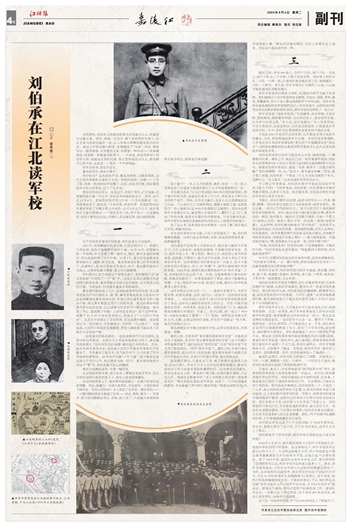

当我得知,刘伯承元帅就读的重庆军校就在江北,我就想写这篇文章。然而,事隔一百余年,留下来的资料非常少,而且史事与故事交融在一起,让人很难分辨哪些都是真正的历史。通过几年的挖掘与积累,我慢慢成了“专家”,然而,要想写出一篇带情感、有深度的文章,我需要一种冲动——更准确地说,我需要一种提笔写的勇气。一天夜里,我居然梦到了刘伯承元帅,他就坐在我的对面,我正想和他说点什么,他竟摆手让我不说,这这这……突然一个声音响起:

将军本姓刘,家住开县久,

重庆读军校,革命当旗手。

我好惊讶!这是谁的声音,像是刘帅的、又像是我的,这不正是我想要的文章的开头吗?我想问刘帅一点啥——丁零丁零,我被一阵闹钟铃声惊醒了,还好,诗还有印象,我赶紧抓起床头柜上的笔纸,记下了这首诗。

更惊讶的还在后头。还是这天,我到了单位,打开电脑,百度赫然显示着一行红字:刘伯承元帅诞辰纪念日。原来,这天是12月4日。我突然觉得冥冥之中有一只手在指挥这一切。我给朋友讲了,朋友说:“日有所思,夜有所梦。你是把你的创作素材带进了半醒半梦之中创作,12月4日这个日子,或许是你在无意识看到过……”朋友是学工的,骨子里少一点浪漫色彩,而我宁愿相信这是心灵感应,甚至就是梦,也比他说的强。

一

关于刘伯承读重庆军校的事,我们还是从头说起吧。

1911年,风雨飘摇中的清王朝,已经走到尽头了。积蓄已久的仇恨,犹如干柴堆积在神州大地。10月10日,武昌城头那一声枪响,终于点燃了第一堆烈火,随后,南方各地纷纷响应,烈火迅速照亮了半个中国。11月5日,夏之时在成都龙泉驿举旗反正,随即,挥戈东进。重庆革命者在夏之时军的帮助下,迅速响应,至22日革命宣告成功,23日,重庆蜀军政府正式成立,公推张培爵为都督、夏之时为副都督。

我们现在已经不知道这个智者是谁了,竟然想到了在“重庆军政府”中间加了一个“蜀”字。这是在告诉以成都为代表的四川的革命者,重庆的独立是独立出旧政权,而不是独立出四川省。尽管如此,仍然没有避免后来的麻烦。

重庆蜀军政府成立之日,各国驻渝领事均来庆贺,承认蜀军政府为四川行政机关,湘、鄂、赣等省军政府及川东南57州县也相继致电蜀军政府庆贺,并表示承认蜀军政府为四川政治中枢,承认蜀军都督是四川人民的代表。重庆的革命形势及外界对此的态度,让以成都为代表的四川颇为尴尬。重庆成了中心,置成都于何地?人家毕竟是省会!迫于这种形势,成都于11月27日匆匆宣布独立,并成立了“大汉四川军政府”。这名字不仅顺应了革命形势,而且也格外耀眼。但同盟会认为,“此次独立,非民族独立,乃官绅一气之独立”。也就是说,大汉四川军政府是蒲殿俊、罗纶与清政府川滇边务大臣赵尔丰妥协的产物。

一边是重庆的革命政权,一边是成都的四川妥协政权,东西对峙自然形成。在南方不少革命军政府的支持下,重庆蜀军政府萌生了组织军队攻打成都,剿灭赵尔丰的想法。然而,赵尔丰没劳重庆动手,而是被大汉四川军政府军事部长尹昌衡杀了。尹昌衡杀了赵尔丰,名气如日中天,立马执掌了四川军政府的都督印。26岁的尹昌衡“少年气盛”,他不能容忍重庆独立于四川之外,扬言要武力统一四川。重庆蜀军政府中的这个“蜀”字,真还没避开独立的嫌疑。

重庆与成都的战争,可谓一触即发。

从全国的形势来看,南方基本上掌握在革命军手中,但北方却在窃国大盗袁世凯手上,南北之战也很难避免。

在这样的形势之下,重庆蜀军政府建立一支强大的军队迫在眉睫。然而,要建立一支强大的军队,首先要有一大批好的中下级军官。军官从何而来?有人想到了办军校。要办军校——一大堆问题如同泉水般涌了出来——校舍、教材、教员……有再多、再大的问题都必须办,否则,敌人来了,大家就只有将革命果实拱手相让,或者是引颈受戮。

二

说干就干!一队人马寻找教师、教材、校舍……另一队人马奔走在川东道及川南道所属五十七个州县张贴招生广告。

学校最后选在了江北厅的试院(1900年启用的新贡院),那个地方叫桂花街,也就是后来市三十六中、再后来女子职中办学的那个地方。然而,在历史文献中,也有人言之凿凿地说在三山庙。三山庙位于江北城的西边、高脚土地的上端,也就是医疗厂的上端部分(见1933年绘制的江北城图)。当时决定把将弁学堂建在江北,就觉得江北城东升门、觐阳门、汇川门、保定门外的河滩,就是学生最好的训练场地。历史文献中还说,将弁学堂所在地曾经是清政府培养把总以上绿营军官的地方。

说了这么多,是希望读者对形势有一定的了解,更好地认识军校、理解刘伯承。

有关刘伯承的历史文献,小说与史料混在了一起,我们很难辨别真假。但我们还必须得辨,否则,我也将和那些作者一起欺骗读者。

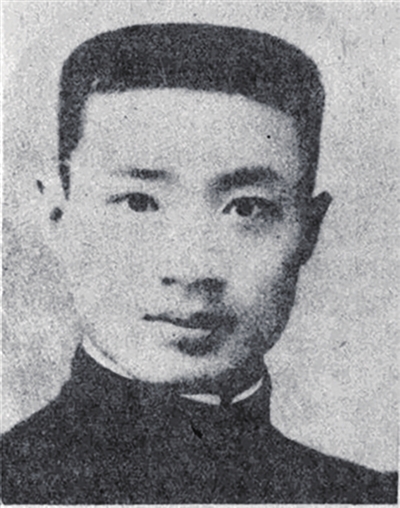

刘伯承在开县高等小学堂毕业后,随后进入夔府中学堂学习,不久父亲去世,家庭经济困难,于是辍学回家务农。然而,他并不安心当一辈子农民。辍学之后,他曾到上海寻找革命党,没找着,只得回乡;他当过半年巡警,后来又参加了辛亥革命学生军。这些事情在当时看来没有一点意义,但今天看来却有很大的意义,至少,在“折腾”中,他可以接收到许多新的思想。1912年初,他得知重庆蜀军政府开办“将弁学堂”,于是,匆匆赶到万县去报了名。但是,当他要乘船往重庆的时候,却被告知船坏了。如果等船修好了再走,极有可能要错过考期。于是,他徒步500公里,赶到江北城,最终以优异的成绩考入将弁学堂。

这里有两点应该交代一下。一、进将弁学堂学习,不仅不收学费,还要发饷银,这样,他可以一边读书一边协助母亲抚养弟妹。二、刘伯承到江北读书,把13岁的弟弟刘明昌也带在了身边,这样可以减轻母亲经济上的压力。当然,可能不是他报名的那一次带来的,而是后来。刘明昌到了江北,被送到陈家馆簸箕石裕蜀丝厂当童工。史书记载,该厂成立于1910年,1938年初被兵工署第十一工厂收购。刘明昌后来做过军队文书、后勤,还做过药材行老板,并为共产党做过一件大事,就是护送陈云出川。

要说清楚乱世中建立的将弁学堂,必须分阶段来说,否则便是一团糟。

建校之初,学堂名叫“重庆蜀军政府将弁学堂”,可能是后来分了速成队,更名叫“重庆蜀军政府将校学堂”,这个问题许多作者都弄错了,他们说先有“将校学堂”,后有“将弁学堂”(本文为了叙述简洁,一律作“将弁学堂”)。建校之初,学堂归重庆蜀军政府管,督办(校长)是张培爵;重庆蜀军政府与成都大汉四川军政府合并后,学堂归川军第五师管,督办是熊克武。

张培爵任督办,只是名义上的,真正的督办是湖南人孙吴,后由江津人、毕业于日本士官学校的龚廷栋接任,教育长由毕业于四川武备学堂的陈德葵担任。后来熊克武任督办,其实也是名义上的。熊克武日理万机,在他任督办期间,只去过几次。他每次去都要申明:“本人为何很少来学堂?皆是事务太忙。”熊克武因长期在省外革命,养成了一口川话加国语的腔调,学生就编了两句顺口溜来笑他:“熊督办南腔北调,为学堂闲把心操。”熊克武任督办期间,实际上的督办是王旭东。但此说只是众说中的一种。

三

建校之初,学校400余人,分四个大队,每个大队一百余人;每个大队分三个大排,大排下还设有班。刘伯承入校时分在二大队一大排一班;在速成队被选拔出来之后,他被编在一大队一大排中。有人说,将弁学堂在江北城西三山庙,三山庙可能是速成队训练的地方。

将弁学堂虽然办得有点匆忙,但是校内却不乏能干的老师。我们能够记下名字的老师有余顺筠、王旭东、胡霈、邓和、唐泽、李樾森等,其中十余人都是陕西陆军中学毕业的。将弁学堂所在地是清政府培养绿营把总以上军官的地方,这样的培训班里应该也有教军事的老师,因而,将弁学堂肯定吸收了一些人才。

将弁学堂进门处贴有校训:“东望幽燕,尚沦异域,北会甘陕,警报频来,得欲整我师旅,为在将校有人,爰办将弁学堂,以为异日北伐之需。”有人说,这只是招生广告上的宣传词。不论它是校训,还是宣传词,它所表达的意思,大致就是办军校的目的。从中,我们可以看到将弁学堂老师不错的文笔。

中国在1911年前后开办的军校,几乎都是采用日本的军校模式,当然,更客观地说是中日合璧。学堂所设军事课程,大多是沿用日本陆军部颁发的“典令范”(中国翻译后作“典范令”),即《步兵操典》《射击教范》《野外勤务令》,此外还有初级战术和地形学等。

刘伯承深知自己的学习机会来之不易,因而对每一门课都格外认真。课堂之外,他还自己找一些军事著作阅读,他的床头经常都有《孙子》《吴子》《司马法》和《百战奇略》等古代兵书。同寝室的同学看到后,就说:“伯承,格老子二回想当将军嘛?”刘伯承嘿嘿一笑,说:“格老子,要学就学好嘛。”其实,极少有人知道,刘伯承有一个想法:“大丈夫当仗剑拯民于水火,岂顾自己一身之富贵。”这也是他报考军校的动力。

不少传记作者都说,刘伯承在将弁学堂还刻苦自学英语。《张大千传》一书的作者说,刘伯承第二次在求精中学做军事教员期间,认真学习英语。综合起来看,刘伯承在将弁学堂自学英语应该是可信的。

节假日,同学们都外出逛街,或者寻欢作乐——饮茶、喝酒、赌博。刘伯承却总是把自己关在寝室里,或者学堂内。他这么做,一是可以节约时间学习,二是可以把节约下来的钱寄给母亲补贴家用。有时,他过河进大城(重庆城)办事,要在外边吃一顿饭,他多数是一碗河水豆花配个调和,外加一个冒儿头(盛得尖尖的一碗饭),偶尔才吃一次油煎二面黄(油煎豆腐)。凡此种种,同学们都戏称他为“军中和尚”。刘伯承不大理会这些闲话,仍然我行我素。放春假的时候,学校人去楼空,冷冷清清的。同学邱翥双想约刘伯承过河进大城玩,当他推开刘伯承的寝室,发现他正在地上爬行——练习匍匐前进。邱翥双惊讶地问:“嘿,放春假也不出去耍一耍,学狗子爬干啥?”

“哎呦,我的邱老弟!打仗的时候,可是硬碰硬的,不练好咋行哟。”刘伯承边起身边笑着说,“真能像狗子那样爬,功夫就练到家啰!”

70年后,邱翥双回忆起这件往事的时候,还深有感触地说,“刘伯承学习军事,一点一滴不放松,那真是练的实在功夫——这就是能够百战百胜的秘诀啊!”

在将弁学堂里,刘伯承时常与同学韦奚成、廖伯藩、郑经武、陈子舆、高建勋、黄谨怀、张仲铭、李兰皋、卞懋英、徐步高、卞梦英等一起谈理想,讨论军事。

刘伯承在将弁学堂读书期间,还应求精高等学堂(后来的求精中学)邀请,去担任军事教员,教学生学一些基本的军事知识。据当时的学生说,刘伯承说话风趣幽默,教课颇为认真,深受学校和同学们的喜爱。几年后,他第二次到求精教课的时候,著名国画家张大千就在该校读书,《张大千传》中对此有十分详细的描写。

将弁学堂开学之日,几乎就是孙中山辞去总统之时,全国形势陡转。从这一刻开始,南方各省的革命党人纷纷加快组建军队的速度,希望能够为讨伐袁世凯出一份力。熊克武是老牌的同盟会会员,一直站在孙中山这一边。面对天下形势,他深知没一支自己的军队,不可能匡扶正义。于是,他在湖北宜昌用川汉铁路款购置了军火,组织了川军第5师,自任师长,请但懋辛任参谋长。军队倒是建成了,但中下级军官严重不足。熊克武立即向重庆蜀军政府都督张烈武(培爵)求援,希望在将弁学堂选一批优等生,成立速成队,将原来两年的课程压缩到半年或者十个月完成,务求快速毕业。将弁学堂接到命令后,立即展开了挑选。实话说,谁的悟性好,谁的学习态度好,老师最清楚。因而,刘伯承就被选入了速成队。

速成队出现后,学校对队与排进行了调整。刘伯承从二大队一大排,调整到一大队一大排中。一大队队长王旭东,他对刘伯承的成长起到了积极的促进作用。

王旭东,重庆人,辛亥革命前是“陕西陆军中学”学生,曾参加陕西革命党人在西安策动的一次起义。回川后,张培爵请他负责创办军校。因培训速成队学员的时间紧、任务重,王旭东就自己担任了速成队的培训工作。在这期间,王旭东认识了刘伯承。因为彼此年龄相近,此时刘伯承二十,王旭东二十五岁,加之刘伯承刻苦的学习态度,以及刘伯承的书法与诗词造诣,让王旭东格外欣赏刘伯承。节假日,他常请刘伯承进大城到他家中做客,还把自己的弟弟王尔常介绍给刘伯承认识。在后来的日子里,刘伯承与王尔常成了莫逆之交。刘伯承在四川带兵打仗,王尔常是他的军需官,前后有好几年。刘伯承在成都治腿伤,王尔常日夜看护;刘伯承在重庆治眼伤,王尔常不仅是看护,而且还是保镖。那时,四川军阀四处通缉刘伯承,王尔常就把他藏在自己家里。

刘伯承在学校完成了十个月的训练,于1912年底毕业。毕业后,到第五师当了实习生,不久升为司务长,没多久又当上了排长。

刘伯承离开了将弁学堂,将弁学堂后来的命运又是怎样的呢?

1912年4月27日,重庆蜀军政府与大汉四川军政府合并,组成中华民国四川军政府。在这种情况下,将弁学堂的开办意义已经不大了。只是两边刚刚才合并,四川军政府也不便出面来裁撤重庆方开办的将弁学堂,以免引起不必要的误会。到了1912年底,速成队完成学业毕业之后,第五师得到了急需的军官以后,将弁学堂存在的意义就更小了。其实,将弁学堂的命运,大约在这年的七八月份的时候就已经定了。当时,北洋政府向全国宣布,保定军官学校定于1912年内开学,并在10月份招考学生及聘请教习(老师)。这个消息,给四川军政府撤销将弁学堂一个最好的理由,于是,他们作出决定把“将弁学堂并入四川陆军军官学堂,在1913年初开学”的决定。接到这个通知,将弁学堂便开始做收尾工作。速成队毕业后,一些教习去了保定军校,余下来的200余名学生,便由王旭东带队,全体步行向成都。

办了近一年的将弁学堂,终于在1913年初关上了那扇大门。

作者系江北区作家协会原主席 图片由作者提供