姜孝德

八十年前的血痕已经模糊,八十年前的伤痛已成往事,但是,一个国家在山河破碎时空前的团结、在腥风血雨中屹立不倒、在强敌面前威武不屈的精神,却是永远不应该忘记的。我在这里要讲一个“江北人”抗战的往事,这个人就是江杓(读biao)。

江杓,字星初,1910年出生在上海,因为父亲调职,举家从上海迁到天津。江杓的小学就在天津读的。小学毕业后,他被送回上海,进入浦东中学读书。上海浦东中学,是当时中国一流的中学,坊间有“北南开、南浦东”之说,学校出的名人竟然有张闻天、蒋经国、蒋纬国、范文澜等,真的不是浪得虚名。江杓浦东中学毕业后,得到学校留学资金赞助,前往德国留学。江杓留学三年后回到中国,据说是没钱了。他去了沈阳的大冶工厂工作。厂长冯庸非常爱才,他听说江杓在德国还没完成学业,于是资助他再次前往德国,这次江杓又学了四年。完成学业后,他依旧回到大冶工厂偿还再造之恩。

1931年“九一八事变”后,东北沦陷,江杓不愿做亡国奴,他随着人流进入关内,然后流浪到武汉。此时,国民党政府正在谋划大规模生产武器,抵抗强敌,他们得知从东北流亡出来一大批兵工人才,便立即着手选聘。当时,德国的兵器生产在全世界也非常有名,因此凡是有德国留学经历的人,便成了他们网罗的重点。江杓因此被顺利选聘,并进入国民政府兵工署汉阳兵工厂任枪厂上校主任。1933年他被调到兵工署筹办理化研究所。在这里,他完成了一项非常重要的工作,就是倡议并领导制定兵工署制图标准。那个时候,中国到国外留学的人从不同的国家带回来不同的制图标准,一张图纸如若不是学自同一个国家,别人就很难看懂。有评价说,江杓此举,对后来中国兵器工业的发展有着非常重要的作用。也就在理化研究所,江杓认识了曾在德国留学的兵工署署长俞大维。俞大维对江杓非常信任,有人称江杓是俞大维的左右手。

1936年,广东军阀陈济棠在反抗蒋介石的战争中失败,他苦心经营的潖江炮厂便成了南京政府的囊中之物。据说,这家炮厂总投资高达1100万大洋,而且引进的设备也是当时德国一流的设备。既然,潖江炮厂如此重要,理当派一个信得过的人去掌控,于是,俞大维想到了江杓。1936年11月,兵工署接管潖江炮厂,清点物资。翌年3、4月间,江杓作为接管负责人走马上任。6月,潖江炮厂清点完毕,更名为广东第二兵器厂,江杓任厂长。他还没想明白,炮厂应该如何发展,1938年年初,日寇的飞机已经飞临炮厂的上空了。好在这次轰炸损失不大。江杓想,不能让这些远渡重洋来的德国机器摆在厂房里让日机来炸吧。于是动员全厂职工“空室清野”,把机器辗个地方。幸好这么做了!第二次日机轰炸,几乎把炮厂夷为了平地。1938年3月兵工署下达搬迁命令,让炮厂迅速迁往四川。

大炮在抗战时的中国非常珍贵,因此,广东第二兵器厂也就显得格外重要。当时的中国,造枪的兵工厂不少,但专门设计、造炮的厂只此一家——或许这种说法有人会怀疑,但是潖江炮厂是当时中国唯一的生产线膛炮弹的工厂确是不容置疑的。线膛炮发射时,炮弹是旋转的,能提高射程和命中率,因此,在当时,属于非常先进的武器。

军事史专家李意志说,中国军队的炮火,不及日军十分之一!日军侵略中国,之所以能如此快速推进,当然与他们蓄谋已久有关,但更重要的是他们的火力凶猛。1935年3月,国军整理炮兵,据统计,国军可用大炮只有457门。这个统计应该不包括小口径炮,比如迫击炮。真是少得可怜!而日军一个甲种师团(如进攻平型关的坂垣第5师团),下辖4至9个步兵联队(团)及1个野炮联队,兵力达2.5万人,拥有火炮120门,包括54门75毫米野炮,12门105毫米榴弹炮等,且每个步兵联队还有300余人的炮兵大队,拥有数十门迫击炮和反坦克炮。火炮相差如此之大,战争中的巨大伤亡就在所难免了。特别是阵地战,中国军队的守,简直可以说是血肉之躯在阻挠敌军前进。

大炮如此之重要,按说,国民党政府应该大量进口,但是,当时的政府财政吃紧,根本拿不出什么钱来购买,多数购买军火的费用,都是靠矿产和农副产品支付。此外,由于德国与日本同是轴心国,德国向中国出口武器,引起了日本国的强烈抗议,于是,德国于1938年5月宣布停止向中国出售武器。

好在当时的苏联与中国还算友好,他们向中国出售了一些大炮。

1937年6月1日,江杓任广东第二兵器厂厂长,治厂的头绪也还没找到,便接到转移的命令。1938年3月,兵工署下令将广东第二兵器厂搬迁到四川。江杓理所当然地成了搬迁总指挥,责任重大,自不待言。

搬迁,说来只是两个字,但是做起来却是那么艰辛!

据民国时写的《第50工厂厂史》记载,当时搬运的物资总重量是2000吨,此外,还有押运的军人两个排,约70人,随行的职工160名及其眷属。这是何等庞大的一个队伍!如果是乘坐火车,倒也还简单,关键是要多次转运,这样难度就被无数次地放大。

第一站,由广东清远运到株洲。要把2000吨货物挪动一下,那绝非易事,只是,这是国家的战略转移,再难也得做。好在当年陈济棠建造潖江炮厂,已经考虑了运输问题,因而,这一段行程尽管艰难,也还算容易。第二站由株洲装木船运往岳阳。这一站的难点,关键是船!千辛万苦找了30艘木船,装上2000吨货物。当时没有雇到拖轮,完全靠人力。最艰难的时候,得靠人力拖拉,一小时也走不了10里路。船到了长沙才雇到拖轮,30艘船被分成三组拖行。其中一组,在要到石首调关的时候,出现了险情。由于江流湍急,拖轮竟将拖船的缆绳拉断。10艘木船失去动力,在江中随波逐流,横冲直撞,情况万分紧急!要是木船彼此相撞,极易造成船毁货沉的灾难,后果不堪设想。首船的船老大黄田勋见情况危急,想抛锚停船——即使是不能停船,也能让船队有东西拉拽,在江中成一字形顺流,不至于彼此碰撞。他赶紧叫水手抛锚。殊不知,一只船的锚根本拖不住十只船。锚一落入江底,锚缆瞬间绷如弓弦,眨眼工夫就轰然断掉。好在断了拖缆的拖轮,赶紧掉头追赶在江中漂流的木船,然后把他们拖拽到江边。总算是有惊无险!

第三站就是把木船上的货物转至民生公司的大船上,然后过三峡,到江北县郭家沱。

一路上的艰辛,真是一言难尽。在石首江面,曾遇日机跟踪轰炸,所幸没有损失;其间也出现海损,好在器材没有丢失;也有一名船工,因事故而殒命;但是,最终所有的器材都安全抵达郭家沱。因“国元轮”全体船工表现非常好,经押运负责人蔡琳申请,江杓批准奖励了100块大洋。

搬迁工作,从1938年3月起,到1938年底才基本上搬迁到江北县郭家沱。

一边是浩浩荡荡的搬运大军,走铁路、过江河;一边是辛勤寻觅厂址的人员,他们翻山越岭,找寻既能藏身,又方便运输的地方。

后来在《第50工厂厂史》中看到,这里前临长江,交通运输方便,后靠铁山坪,山高林密,易于隐藏,而且,在郭家沱还有一条外人不大知道的峡谷——大溪沟峡谷。厂史说:“西南为江北县属之小市场曰锣旗寺,附近有广坝一方,约五千平方公尺,中有一大溪沟一道,东北蜿蜒深入,两岸高山夹耸,地形狭长,利于隐蔽疏散”,寻觅厂址的人,甚至还考察了郭家沱的山崖,是否适宜打洞,做隐蔽车间。

当时,在江北郭家沱征地4805亩,在南岸大兴场征地676亩。

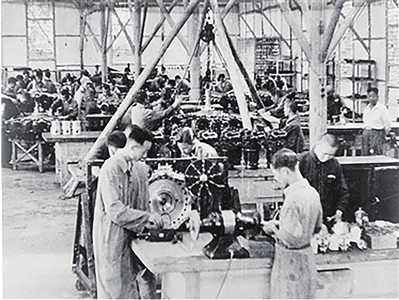

选定地址,报经兵工署同意,于是便开始建厂。这种建厂速度,可以用“火速”来形容。一切从简,力求尽快恢复生产。厂房以竹筋夹泥墙为之,重要设备放到山洞里。1938年底,器材搬迁完毕,1939年3月即恢复生产,这不能不说是奇迹呀!

迁厂建厂的难度,其实远远不止上面说的那些事。想想看,当时第50工厂有1600多职工,职工及其眷属要住房、要生活,孩子们要读书,各种各样的事汇集在一起,那真是一个庞大的系统工程。

一切,都在江杓的指挥下,顺利地进行。

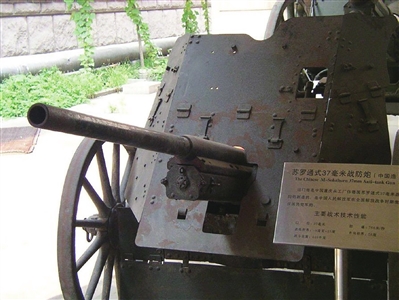

厂史介绍,第50工厂主要生产37战防炮、60迫击炮,此外还有好几种炮的炮弹。仅仅以数量而论,第50工厂生产的炮,数量并不大,截至1945年,共生产37战防炮94门,60迫击炮3400门。根据当时的历史条件,能生产出如此数量的炮,也真应该好好赞美一番。

我们以生产37战防炮为例来说说。

1938年5月兵工署命令第50工厂试制37炮,于是派李式白率员前往德国克兰公司购买100门战防炮的原材料。一切办妥,但因受战争影响,运输十分困难,因而直到1941年第50兵工厂才试制成功中国的第一门37炮。其实,困难还不止于材料,设备与技术也是一大困难。当年在厂里造过炮的工人何兴元回忆说:“当时没电炉,37炮要开炮管膛线,得先用柴火将炮管烧软再开,有时上面半截开出来了,下半截却冷凝了,炮管就得报废,真心痛啊!”这真说得上是土法上马,制造先进武器。军事专家说:“37战防炮是当时最优良的战车防御武器,最大射程6000米,400米内可击穿40毫米的钢板!”当时,日寇坦克的装甲,几乎都没有超过20毫米,只有97式中型坦克的装甲才达到25毫米,但也抵挡不了37战防炮的炮弹。当时有种说法,37战防炮打坦克,就像筷子穿豆腐,一戳就透。既然,这炮如此之了得,那么我们干吗不多生产一些呢?原因是,德国出口给我们的炮是半成品,加工后组装起来就是成品。

第50工厂的制造能力虽说是按制造德国制式105榴弹炮而设计的,可是大的锻件,包括炮管等主要炮件全由德国供应毛坯,至于精密件瞄准器则由德国供应全套成品。抗战以后国外供应线断绝,国内又无钢铁工业可以提供造炮材料,全厂曾经处于停工待料的境地。曾任职于兵工署、并在第50工厂从事过武器研究的王国章说:“1939年五十厂生产设备全部安建完成,可以投入生产,但是后方没有钢铁工业,制造火炮的材料没有来源,全厂停工待料。江杓想出了一个办法,把军械库里积存的废十五公分迫击炮炮筒全部搜集起来,将口径统一成为153毫米,并新设计带有缓冲装置的炮架,作为重型武器供给抗日战争,这样使得制炮所有了生产任务。又为新153重迫击炮重新设计了炮弹,交由弹夹所生产,使得全厂有了生机。”截至1945年,共改造153迫击炮281门,生产炮弹74600颗。

为了能够给前线将士提供武器,厂里的工人都是拼死拼活地在干,那时的郭家沱,夜夜灯火通明,机械转动的声音轰鸣于峡谷,非常壮观。

说到生产,老工人就会想起江杓,何兴元说:“江厂长身材高大,脑壳顶顶长一撮白毛,人有本事,就是脾气糙。每天晚上,他都要骑脚踏车到各个车间转,只要看见谁不认真干活,他抬手就打,说是要那人长记性!现在想来,战时军品任务重,江厂长压力大,脾气也大呀!”

李意志说,由于西迁后复工及时,重庆火炮最先立功是在第三次长沙会战中。1941年12月,日军调集5个师团对长沙发动第三次进攻,中国军队以13个军进行防御。是役从1941年12月24日至1942年1月15日,历时23天,50兵工厂生产的150炮和21兵工厂生产的82炮大批送上前线,“中国守军将这些炮放置岳麓山上,加上原重炮10团的榴弹炮,给予日军毁灭性打击。会战消灭日军5万余人,这是自太平洋战争开始后盟国的第一次大捷,引起强烈的国际反响。参战的10万川军也配备了重庆炮,如杨森的20军有了火炮支持,打得凶狠,以至日军多年不敢再犯长沙!”

曾在第50工厂工作过的郑光宇说,50兵工厂的火炮在滇缅战场上也打得很好。当过远征军的老兵杨克南说:“我当时所在的第8军,60炮已装备到连队,每连4门,火力超过了日军。”他还说,60迫击炮全重18公斤,一个人背着行军,完全不是问题。远征军的胜利,虽说与将士勇猛、指挥得当有关,但武器的配备、弹药的充足也是非常重要的因素。据介绍,20万远征军配备了上千门重庆造火炮,在松山、腾冲、龙陵、芒市、遮放、畹町,都发挥了巨大作用,历史不会忘记第50工厂的功劳!

江杓在第50工厂工作的时间并不长。从他到广东第二兵器厂算起,也只有短短的5年时间——即1936年到1941年。

俞大维对江杓非常信任。据说,当时重庆各兵工厂的厂长都只是少将,而俞大维却是中将。正因为他的信任,1941年,兵工署派遣江杓到美国担任兵工署驻美代表。江杓走后,由兵工专家丁天雄担任50厂厂长。丁天雄资料极少,只知道他是浙江余姚人,1903年生,曾留学德国,回国后,曾在兵工署任弹道科科长,而后任兵工署第1工厂厂长,第50工厂厂长。丁天雄最显著的功绩是带领团队仿制或改良别人的武器。1941年3月,丁天雄担任厂长,6月,开始仿制60毫米迫击炮。丁天雄亲自挂帅,带领由专家组成的设计组,参照法国布朗特式迫击炮全套设计图样,自制样板工具,同年秋试制成功。60毫米迫击炮每分钟可发射18发炮弹,最大射程约1500米,重量仅18公斤,单兵可背负远行,人们说它是“单兵的重武器”,它可以打到步枪打不到的物体,也可以越过障碍攻击敌人,因此,在对付日军的掷弹筒时,有明显的优势。于是,迅速成了中国军队抗日的利器。1942年7月批量生产,每月可生产100门。这种武器太好了,部队需要量极大,于是,兵工署又下令让第10厂生产。到了中国远征军出征的时候,每个连就配备了60毫米迫击炮4门。所以,可以肯定地说,远征军的胜利,有一部分功劳是60毫米迫击炮的。