姜孝德

“悲鸿生命”是什么样的宝贝,能与徐悲鸿的生命画等号?

得到这宝贝,纯属偶然。

1937年5月,徐悲鸿在香港开画展期间,应许地山教授的邀请,前往观看德籍马丁夫人要出售的书籍。听说,她的父亲曾在中国任公职多年——那个年代任公职,十有八九都是在领事馆工作——去世后,遗产归马丁夫人继承,这要出售的书籍就是遗产中的一部分。马丁夫人的书满满四大箱,徐悲鸿对书籍的种类、年代、版本都没有什么研究,因而也就只是随手翻翻。翻看了三大箱,突然发现一张画,此画虽有些破旧,但其画技之好,让徐悲鸿禁不住怦然心动,余下的一箱书,他连翻看的兴趣也没有了。

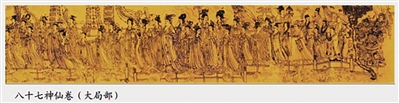

这幅画,马丁夫人要价一万大洋。当时,这个数目也说得上巨款。而这巨款与画相比,真的可以说叫非常便宜,他不敢让人家让价。只是当时的徐悲鸿根本拿不出这么多钱,于是,徐悲鸿便与马丁夫人协商,以几千大洋的现款,再加上自己画的七幅画换这张画。徐悲鸿的名声,马丁夫人有所耳闻,想了想,最后同意了。画作到手,徐悲鸿反复研读,最后认定这是国宝——此画为绢底深褐色,长2.92米,宽0.3米,画为白描人物手卷画,画上有八十七个人物,列队行进,体态生动,飘飘欲仙,遒劲而富有生命力的线条,产生了极强的渲染效果,此画虽然没有设色,但却有极强的表现力。徐悲鸿在欣赏之际,总让他想到一个成语“吴带当风”——徐悲鸿读过唐代大画家吴道子的《天王送子图》,他总觉得二者颇为相似,无论是构图、意蕴、笔墨——尤其是那如锥画沙般的线描功夫,真是让人叹为观止,因此他觉得这是吴道子的画作。时人言说徐悲鸿对此画之爱谓之“贴肉而行”,也就是他总将此画放在贴身的地方保存。

徐悲鸿购买此画后不久,便专门刻了一方印钤在上面,印文曰:“悲鸿生命”,他还根据画上所绘神仙人物的数量将其命名为《八十七神仙卷》。此后,因为抗战爆发,徐悲鸿和《八十七神仙卷》偶有分离,如1939年徐悲鸿去新加坡办画展筹集资金捐献给抗日前线,《八十七神仙卷》便放置在了香港的银行保险柜中,但徐悲鸿还是担心画会丢失,于是便取出来,跟他一起去了印度。

后来,他将此画留在印度的圣地尼克坦去了美国,可是他又担心得不得了,有一夜他做梦,竟然梦见画丢了,他哭得十分伤心,最后竟然哭醒了。为了画的安全,他决定将画作从印度寄往美国。画到美国,他亲自去迎接。此后,此画便跟随徐悲鸿四处漂泊。1942年,太平洋战争爆发,徐悲鸿从仰光回到云南大学暂住。云南相对于国外,画应该更安全些吧,况且是在校园内,还时时有徐悲鸿伴随左右。然而,徐悲鸿曾经的噩梦成了现实。1942年5月10日,日军飞机突袭昆明,防空警报一阵紧过一阵,徐悲鸿往日躲飞机都有一个小箱子随身携带,箱子里就有那画,然而,昨夜欣赏过那画,并没有收拾,且放在哪个箱子里,一时半会还想不起,他就想反正要锁箱子、要锁门,且躲飞机也只一会儿的事,于是,赶紧锁了箱子、锁了门跑往防空洞。待警报解除后,回到屋子时,徐悲鸿刹那间便瘫坐在地上——房门被撬开了、箱子被撬开了,《八十七神仙卷》不翼而飞,还包括一大卷他自己画的三十余张精品力作。

听说,“此画丢失,大搜全城,未见踪影”,真不知道,此贼是蓄意久矣,还是偶然遇到,不过,画既丢失,说什么都无用了。徐悲鸿在痛过之后,写下了这样一首诗,算是对《八十七神仙卷》留念:“想象万壶碧海沉,帝心凄切痛何深。相如能任连城壁,愧此须眉负此身。”

《八十七神仙卷》虽然从此从人们的眼睛中消失了,但是,它的雪泥鸿爪却留在人世间,这也说得上是徐悲鸿善良的福报。当初在香港得到此画后,徐悲鸿就有心传播此画,至少是让他的学生欣赏和研习,于是,他就到中国书局去,用珂罗版印刷了一批《八十七神仙卷》。后来,他回到了重庆,他在中央大学艺术系上课的时候,时不时在课堂上讲到并展示此画,这为后来找到这幅画留下了伏笔。

第二年,徐悲鸿的学生卢荫寰在成都发现了这张画,因为卢荫寰是中大艺术系的学生,她临摹过此画,所以她的记忆非常深刻。她是通过丈夫的一个朋友看到此画的,于是便写信告诉了徐悲鸿老师。徐悲鸿听闻此事,喜出望外。此时,徐悲鸿就在重庆江北,去一趟成都很方便,但是他担心自己去成都,怕藏画的人紧张,万一来个销赃灭迹把画给毁了,那问题就严重了。也正是基于这种考虑,他也没敢报警。于是,他请卢荫寰丈夫牵线,委托成都懂艺术且办事干练的伍先生出面去购买。伍先生一看到画,便断定是真画;然而,价格从收藏者嘴里说出来的时候,伍先生惊呆了——20万,此可谓天价也。伍先生遵从徐悲鸿的意见“不讲价”,但这价确实高得惊人!于是,忍不住说道:“少一点行吗?”

“不要就算了!”对方莽粗粗地说道。

“一点都不少?”伍先生只得自己给自己搭台阶下。

“我也替人家办事。”对方见伍先生如此温和地说话,也自己找台阶下。他是不是替人家办事,谁知道呢。

这画对徐悲鸿而言,要也痛,不要更痛。钱没了,可以挣;画没了,将永远都没了!最后,他咬牙跺脚,不惜向银行贷款。《八十七神仙卷》历经磨难,最终回到了徐悲鸿的手中。画面上,以前徐悲鸿所题“悲鸿生命”四个字及所写之跋都被剜去了。虽然如此,画面却毫发无损,这也是不幸之中的万幸了。徐悲鸿复得此画,又写下了一首诗记录心绪:“得见神仙一面难,况与伴侣尽情看。人生总是葑菲味,换到金丹凡骨安。”

徐悲鸿重得此画,特请著名书画家张大千与著名古画鉴赏家谢稚柳题跋,这二人的题跋为此画增彩不少。

1953年,徐悲鸿去世后,廖静文遵从他的遗嘱,将此画捐赠给国家,今存徐悲鸿纪念馆。

(本版图片由作者提供)