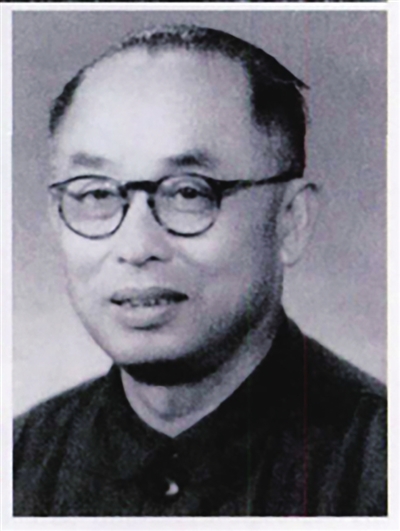

江春葆

曾家岩大桥与黄花园大桥之间的江北岸,有一倒扣着的酷似簸箕的巨石,人称簸箕石。一个兵工厂“西迁”至此,后又发展壮大为“长安”,之初于簸箕石上放歌的那幕,至今令人难忘,该石因而永存。

抗战全面爆发,位于南京的金陵兵工厂,自1937年8月19日起,接连3天遭受日机的轰炸,13人被炸死伤,部分厂房中弹垮塌,该厂被迫“西迁”。自此,至11月26日,在不到三个月的时间里,该厂在厂长李承干的带领下,整个工厂昼夜不停地拆迁、包装、发运,4300吨设备及器材,源源不断地朝目的地——簸箕石奔来。

当时的簸箕石,岸线上端,有一条宽2米、长不足500米的石板路,并有几户人家与茶肆及一陈姓的小酒馆。于石板路的内侧,有小学校、丝厂、火柴厂。在还没有改簸箕石地名为陈家馆前,也就是说,1952年前,这一带统称簸箕石。而这个实体名称的簸箕石,枯水时分,裸露其身形如巨型簸箕,巍巍于江底,故而,这成了一时船舶趸运的口岸。在金陵兵工厂还未得到正式动迁“令”前,厂长李承干他们,已派一队人马到此口岸选址。此时,战事非常吃紧。他们最终决定,就在这个簸箕石口岸,并价购和租地共计50亩,其中有裕蜀丝厂的20亩,燮和火柴厂、黄氏小学土地30亩,拟搭建工棚和简易场地。

话说此间,上海已经沦陷,日军分三路合围南京,该厂还剩下60人及部分物资亟待撤离。在这万分紧急的关头,他们终于寻得一大一小两只木船,装上能搬的70余吨器材,于1937年12月6日,冒着炮火,冲出已被封锁的南京长江岸畔,一路溯江而上,朝着嘉陵江畔这块巨石的地标——簸箕石进发。

此时的簸箕石,迎来了这座兵工厂500多台套设备和千余名员工在此转运上岸,并见证着生产枪炮的厂房于岸畔上迅速开建。

奔波两个多月载有70吨物资的这一大一小两只木船60人,于1938年2月底到达了簸箕石,厂长李承干激动无比。史料里,仅能见得着60人中姚志良、吴堂、王相越、蔡金清这4个人的名字。

1938年3月8日,另有一只失散的20余人船队,艰辛地抵达了簸箕石。为保全船上宝贵物资,他们在穿三峡过险滩无法行走时,李习文、马怀钦、陈骏铭、徐家栋、姜耀荣等人奋不顾身,跃入刺骨水中,终使该船脱险,后又一路拉纤,李承干闻此落泪恭迎着他们。

1938年4月,一个令人无比激动的日子,这个厂自3月1日正式开工,厂名已改称“二十一工厂”,簸箕石上简陋的工坊,生产出该兵工厂有史以来月产量重机枪之最,40挺重火器于簸箕石口岸上船,朝杀敌的战场奔去。

簸箕石见证的这3次出入港,厂长李承干,一向少落泪、一向不边唱边指挥,可是,他为这60人和这一大一小两只木船,为这20人一路拉纤,为这开工仅一个月就能生产出40挺重机枪的出征,次次落泪,次次边唱边指挥,千名员工,次次站在这巨大的簸箕石上,精神抖擞,群情激昂,《21工厂厂歌》嘹亮,响彻在簸箕石的嘉陵江上空。

“战以止战,

兵以弭兵,

正义的剑是为保卫和平,

创造犀利的武器,

争取国防的安宁……

我们有骨肉般的友爱,

我们有金石般的至诚,

我们有熔炉般的热烈,

我们有钢铁般的坚韧,

同志们,猛进,同志们,猛进!”